西洋美術史 3 (初期ルネサンスから19世紀末まで:芸術と人間の500年)

西洋美術の歴史は、人類の思想や社会の変化と密接に結びついている。特に初期ルネサンスから19世紀末までの時代は、美術が宗教的表現から人間中心の探求へと進化し、多様なスタイルと主張が生まれた。本記事ではその流れを、代表的な芸術家と作品と共に解説する。

1. 初期ルネサンス(14世紀後半〜15世紀前半)

背景と特徴:

- フィレンツェを中心に、人文主義と古典復興が進展。

- 遠近法と写実表現の誕生。

代表芸術家と作品:

- ジョット・ディ・ボンドーネ

<聖フランシスコの嘆き>:感情と空間の導入。

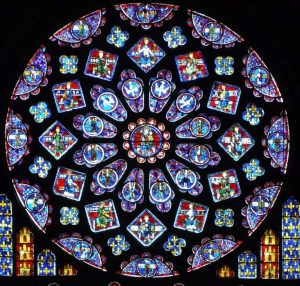

- マサッチオ

<聖三位一体>:線遠近法の使用。

2. 盛期ルネサンス(15世紀後半〜16世紀前半)

背景と特徴:

- フィレンツェ、ローマ、ヴェネツィアに拠点が拡大。

- 古典美と宗教的主題の理想的融合。

三大巨匠:

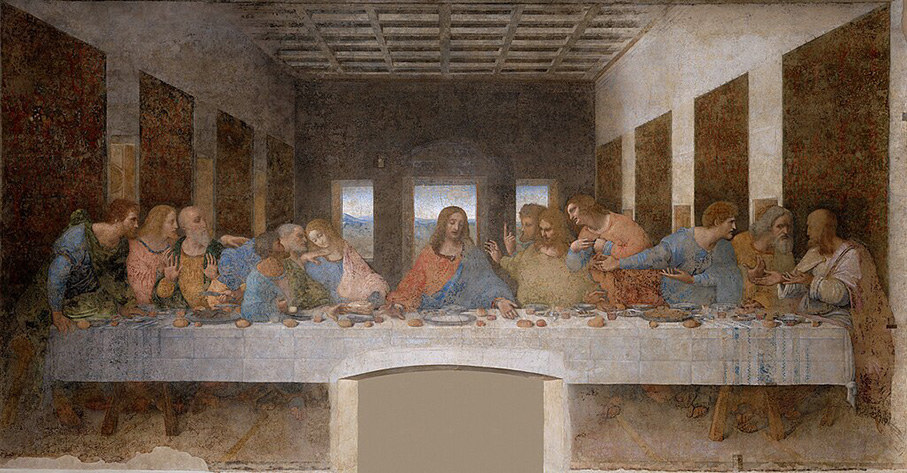

- レオナルド・ダ・ヴィンチ

<最後の晩餐>、<モナ・リザ>:科学的観察と芸術の融合。

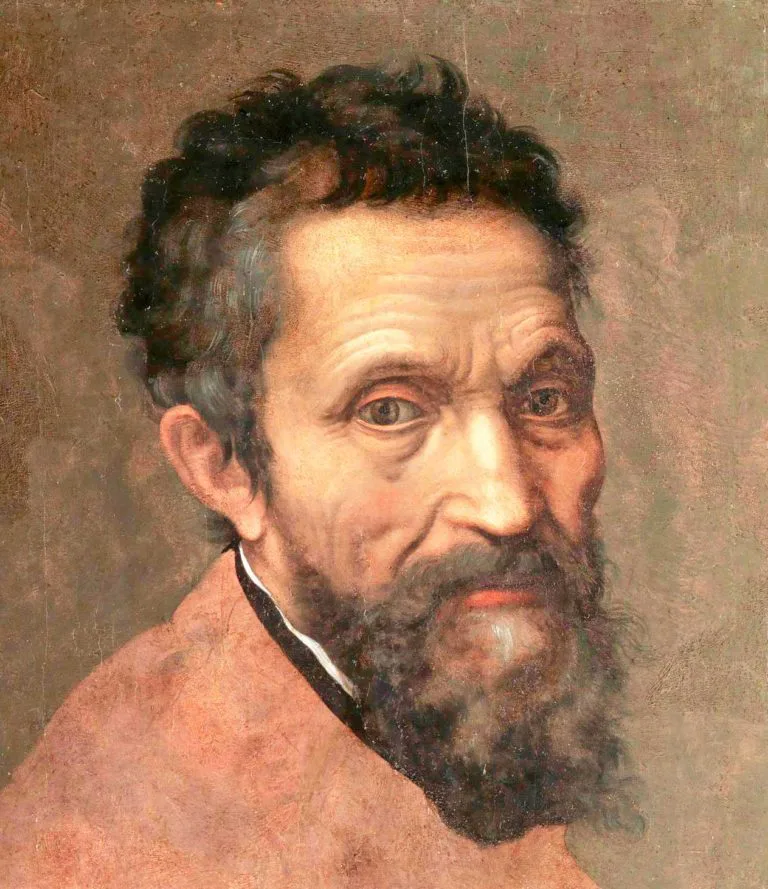

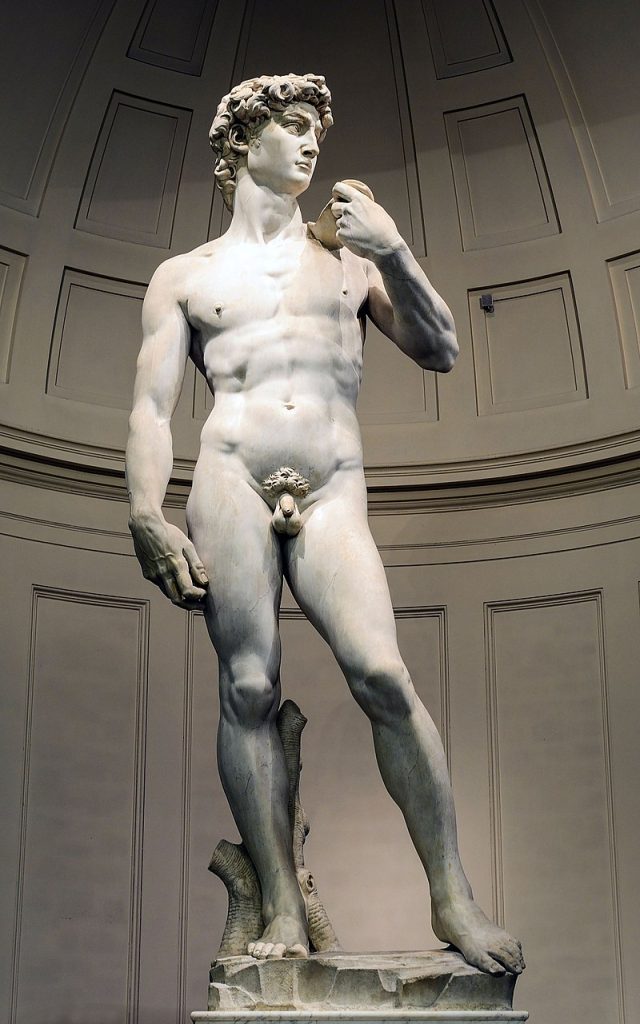

- ミケランジェロ

<ダヴィデ像>、<システィーナ礼拝堂天井画>:英雄的で緊張感のある人体。

- ラファエロ

<アテネの学堂>:調和と理性の象徴。

3. マニエリスム(16世紀中頃〜後半)

背景と特徴:

- 盛期ルネサンスの完成形からの逸脱。

- 複雑で不自然な構図、誇張された表現。

代表芸術家と作品:

- パルミジャニーノ

<長い首の聖母>:人体の歪みによる幻想美。

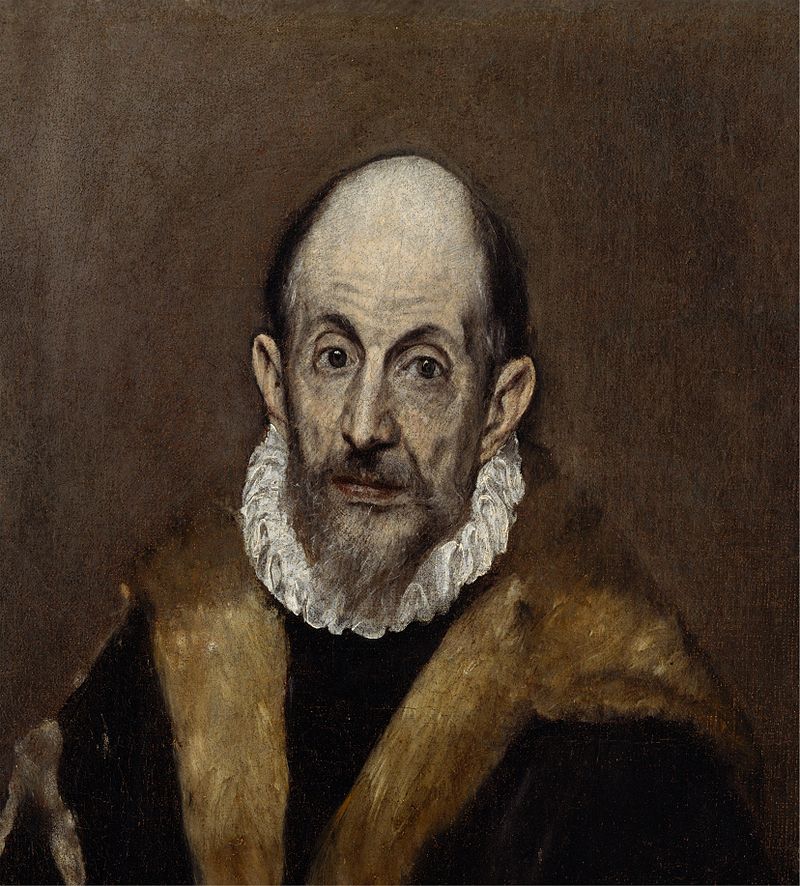

- エル・グレコ

<オルガス伯爵の埋葬>:縦長の人物と霊的な光。

4. バロック(17世紀)

背景と特徴:

- 宗教改革への対抗としての感情表現。

- 王権や教会による美術の政治的活用。

代表芸術家と作品:

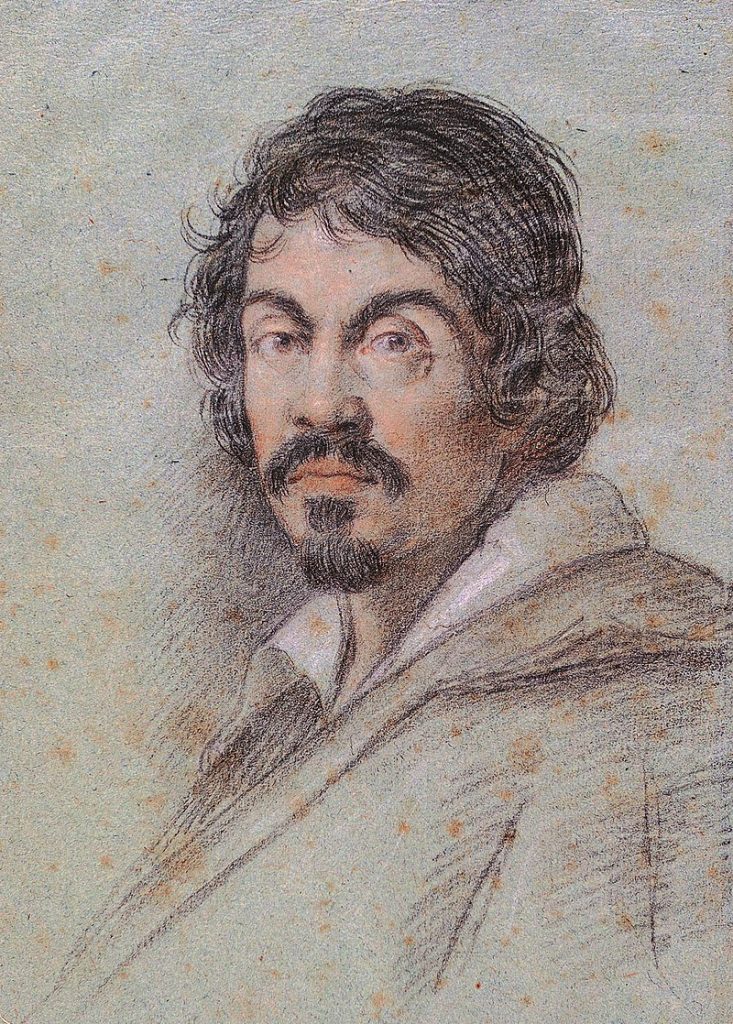

- カラヴァッジョ

<聖マタイの召命>:明暗対比(キアロスクーロ)と写実主義。

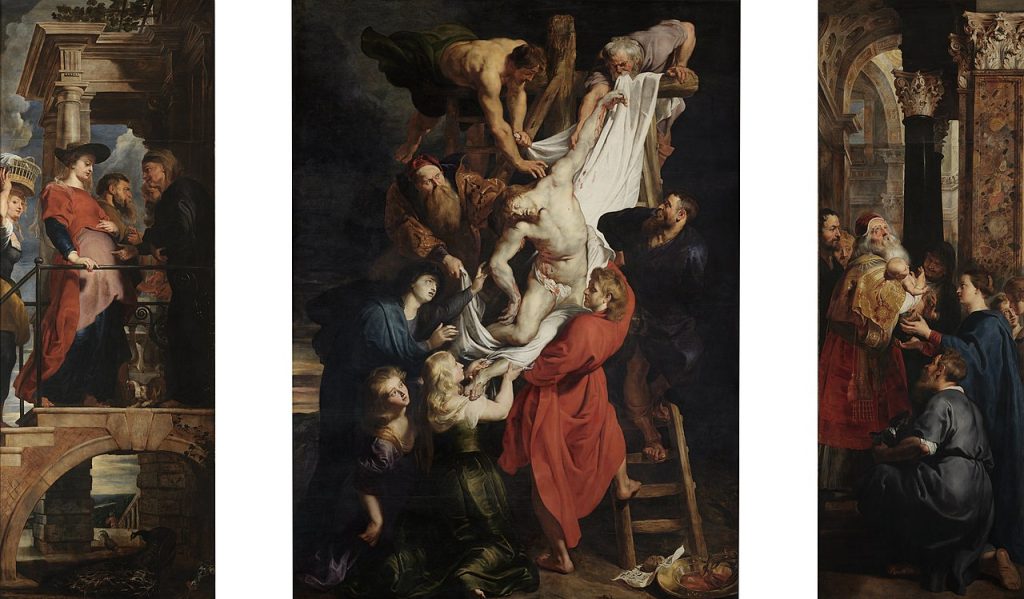

- ルーベンス

<キリスト降架>:ダイナミックな構図と動き。

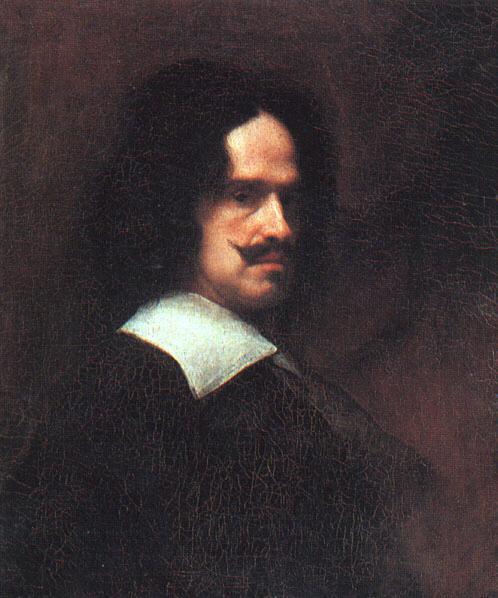

- ベラスケス

<ラス・メニーナス>:視線と空間操作の革新。

5. ロココ(18世紀前半)

背景と特徴:

- フランス宮廷文化に根ざした優雅さと軽快さ。

- 官能的で装飾的な雰囲気。

代表芸術家と作品:

- ヴァトー

<シテール島への巡礼>:雅宴画の先駆け。

- ブーシェ

<ポンパドゥール夫人>:洗練された官能美。

6. 新古典主義(18世紀後半〜19世紀初頭)

背景と特徴:

- フランス革命の道徳と理性の回帰。

- 古代ギリシャ・ローマへの傾倒。

代表芸術家と作品:

- ジャック=ルイ・ダヴィッド

<ホラティウス兄弟の誓い>、<マラーの死>:政治的かつ道徳的なテーマ。

7. ロマン主義(19世紀前半)

背景と特徴:

- 革命後の社会不安、個人主義の台頭。

- 感情、幻想、自然への没入。

代表芸術家と作品:

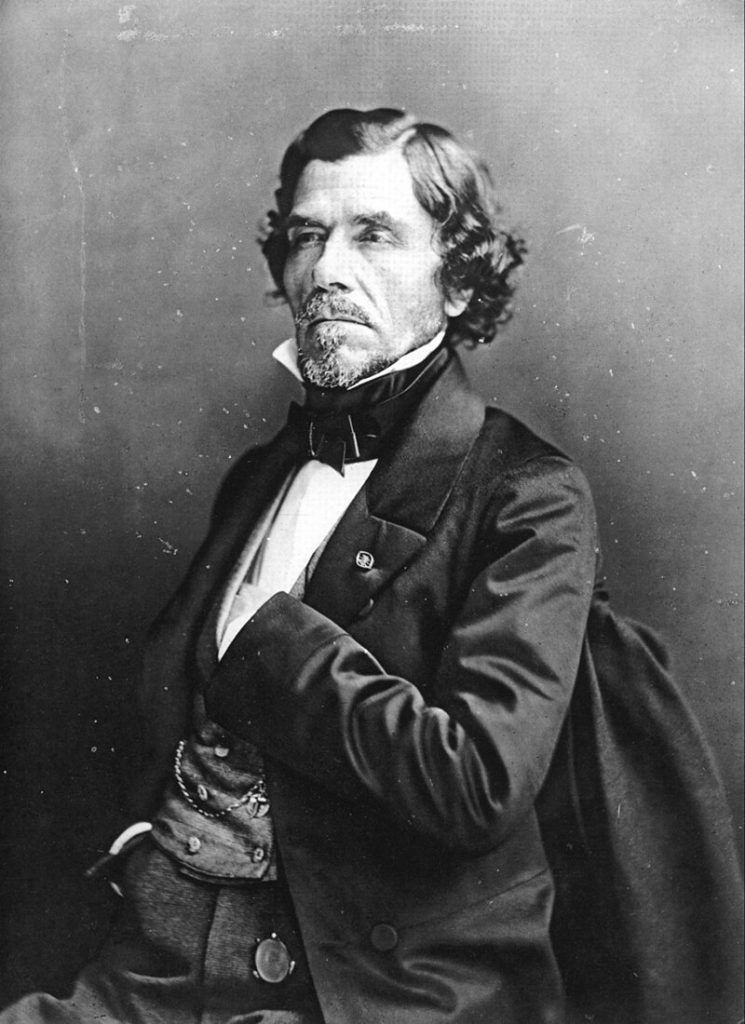

- ドラクロワ

<民衆を導く自由の女神>:色彩と自由の象徴。

- フリードリヒ

<雲海の上の旅人>:精神性と自然への畏敬。

8. 写実主義(19世紀中頃)

背景と特徴:

- 産業革命後の社会現実へのまなざし。

- 理想化を排した日常の描写。

代表芸術家と作品:

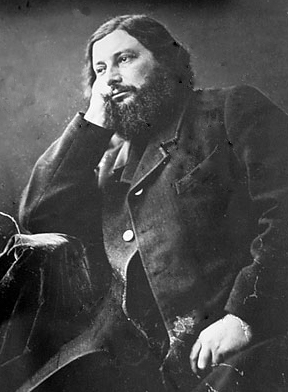

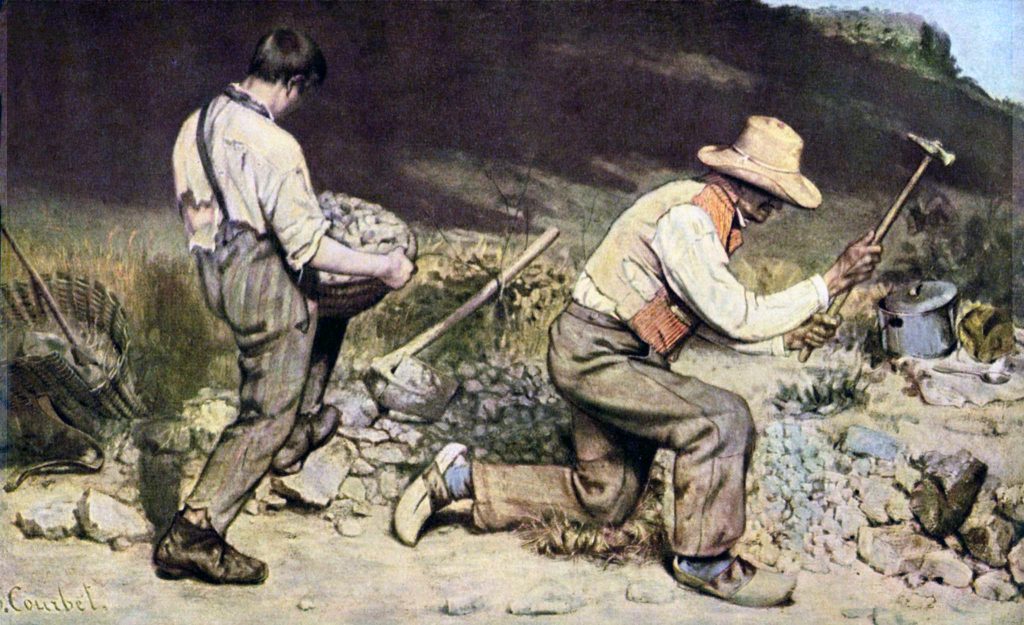

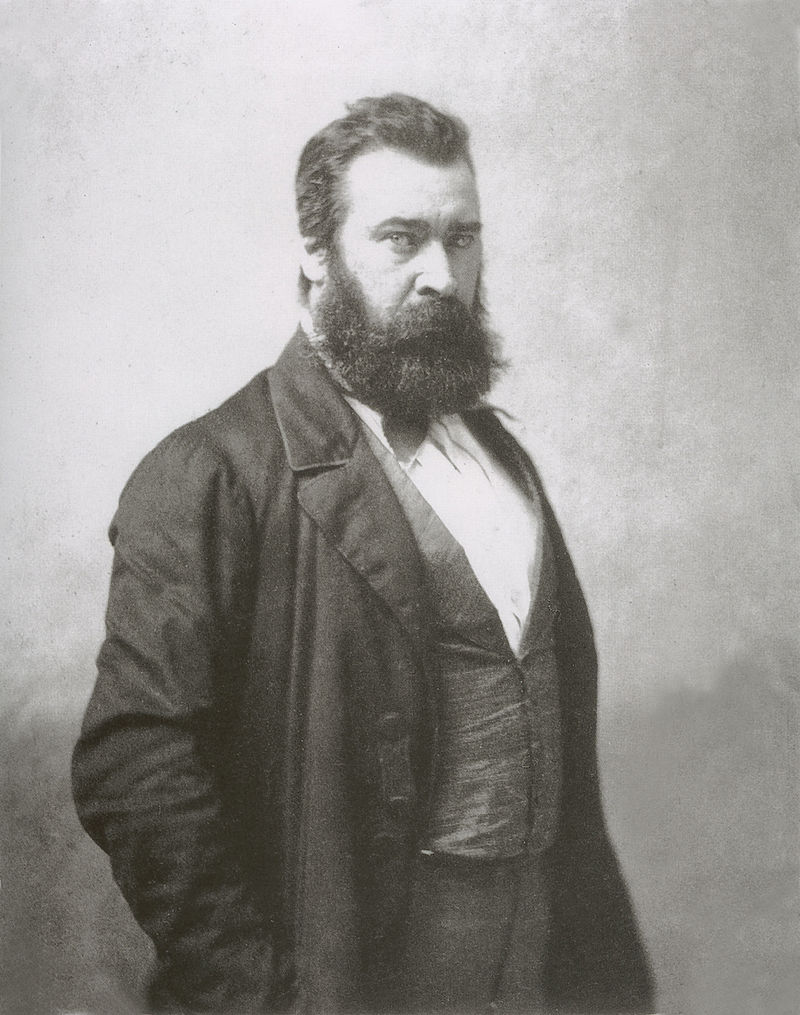

- ギュスターヴ・クールベ

<石割人夫>:労働者階級の描写。

- ジャン=フランソワ・ミレー

<落穂拾い>、<晩鐘>:農民の静けさと尊厳。

おわりに

500年にわたる西洋美術の流れは、ただのスタイルの変化ではなく、人間や社会の在り方そのものへの問いかけでもある。それぞれの時代に息づく美と思想を味わうことで、現代を生きる私たちにも深い洞察がもたらされるはずである。

関連記事

関連記事

西洋美術史2(中世からルネサンス前夜まで:信仰と様式の変遷をたどる)