悲運の天才画家ファン・ゴッホ

西洋美術史で最も偉大な画家のひとり、色彩の魔術師フィンセント・ファン・ゴッホ(1853~1890)の隠された話と作品

ファン・ゴッホ(Van Gogh)というのは、オランダとドイツの国境地域「ゴッホ」からきた人という意味で、ゴッホ名前はフィンセントである。彼の作品は高い値で取引される美術作品中の一つでもある。

「Orchard with Cypresses」が最近の2022年11月10日にクリスティーズ・ニューヨーク支店[1]によりオークションで、1億1,720万ドルで落札された。

だが、19世紀当時には無名で貧しい画家にすぎなかった。諸説あるが、ゴッホの生前に売れた作品はたったの1点<赤いブドウ畑>だけだと言われている。

この作品はアルルでゴーギャンと共同生活をしていた1888年11月初旬に描かれたもので、11月6日付のテオへの手紙に「赤紫と黄色だけのブドウ畑に取り組んでいる」と記されている。ゴッホは想像で描くことをしなかった画家だが、同じ手紙にゴーギャンは想像で「ブドウ畑の女を描いている」とあることからゴッホも想像で制作したのかもしれない。

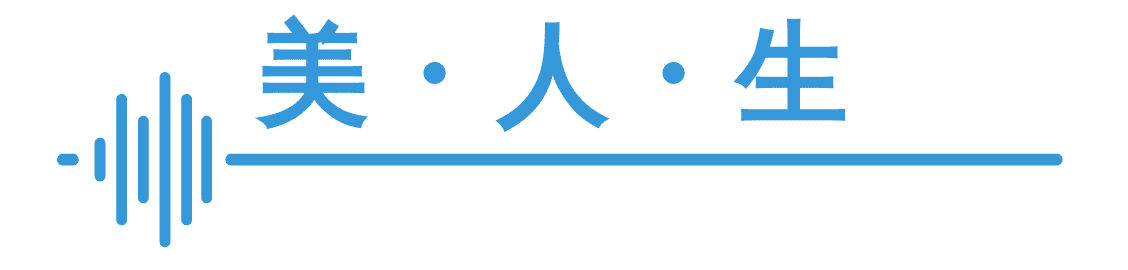

購入されたのは1890年2月ゴッホ自殺の5ヶ月前のことだ。ベルギーの芸術家組合「二十人会(通称ヴァンティスト)」の組合員アンナ・ボックという女性によって400フラン(現在の11万円程度)で購入された。 ちなみにこのアンナ・ボックは、アルル時代にゴッホが知り合った画家で詩人のウジェーヌ・ボックの実姉である。ゴッホはウジェーヌの肖像画も描いている。

またボック家は陶器メーカーの創業者一族でかなり裕福な家庭であった。陶器メーカー「ビレロイ&ボッホ」(ビレロイ家とボッホ(ボック)家の合併メーカー)社は日本でも有名で各地のデパートで売られている。「ロイヤルコペンハーゲン」「マイセン」と共に世界三大陶器メーカーの1つでもある。

さて、ゴッホは、1853年、オランダ南部のズンデルトで牧師の家に生まれた。ここで彼は人生初の挫折を味わった。

ゴッホは幼い頃、消極的な性格で学校に慣れなく学校でも問題児扱いされ、入学と退学繰り返したが結局一か所も卒業できなかった。この時から父の期待に応えられなかったという挫折感と両親からの愛情の欠如が今後ゴッホの人生に根強く定着した感情となる。

1869年16歳のゴッホは伯父の助けにより、ゴッホは画商の店員になる。17世紀のオランダは大航海時代の海上貿易の中心地で豊富な資本を元に投機が流行っていた。この時に美術にも投機が集まり、絵を売り買いするマーケットができていた。このような雰囲気が伝統的に続いてきてゴッホが画商として働いていた19世紀にも美術に対する投機需要があった。学校にもなれなかったゴッホが唯一長くやっていた職業が画商だった。

ゴッホが働いていたグーピル商会はオランダのハーグ、ベルギーのブリュッセル、フランスのパリ、イギリスのロンドンにも支店を持っていたほどの画商だった。貴族をはじめ、富裕商人、ブルジョアなどの上位階層の人たちが訪れていた人気のところだった。ゴッホはここで働いて、平均勤労者の2倍の年俸100万円ぐらい当時稼いでいたとされる。

ゴッホは16歳から23歳まで7年間こちらで勤めていながら、美術学校には通えなかったが高いレベルの作品に接する機械が多かったため、絵を見る目も高くなったと思われる。家族へ送るの手紙を書くたびに自分が住んでいる街を描き始める。家族との連絡で絵を描いていたゴッホは運命的な作品に出会う。ミレーの「晩鐘」(ばんしょう、1857~1859)である。ゴッホはこの作品にのめり込んでしまう。貧しい人たちと人生を描いていたミレーの作品に深く感銘を受けていたゴッホが彼らに思いやりがあったと思われる。23歳に時に上司との不仲で解雇されることになったゴッホはミレーと父の影響を受け、貧しい人たちのための牧師になると決心する。牧師になるためには神学校への入学が必要だったが、ゴッホは入学必須科目のラテン語とギリシャ語で落第して不合格になる。だけど、ゴッホの情熱を高く買った地域の教会の関係者から6か月間伝道できる機会を得て、25歳の1878年ベルギーのボリナージュで伝道活動を行うことになる。ゴッホは貧しい人々に説教を行い、病人・けが人に献身的に尽くすとともに、自分自身も貧しい坑夫らの生活に合わせて同じような生活を送るようになるが、ゴッホの常軌を逸した自罰的行動を伝道師の威厳を損なうものとして否定し、ゴッホがその警告に従うことを拒絶すると、伝道師の仮免許と俸給は打ち切られた。彼の常軌を逸した傾向を憂慮した父親がヘールの精神病院に入れようとしたことで口論になり、ボリナージュ地方のクウェムに戻った。

クウェムに戻った1880年6月頃から、弟のテオからゴッホへの生活費の援助(月約15万円ぐらい)が始まった。

この時期、周りの人々や風景をスケッチしているうちに、ファン・ゴッホは本格的に絵を描くことを決意した。この時の年が27歳である。

ゴッホは手紙に自分がどんな絵をかいているのか、どんな意図で絵を描いたかをたまにはスケッチ付きで送っていた。手紙を受けたテオも返信にゴッホへの応援と生活費を送っていた。

残っているゴッホの手紙は約900通で、テオに送った手紙だけで650通以上あるとされる。テオはゴッホからの手紙をちゃんと保管したが、ゴッホはテオからの手紙の殆どを失くしたという。

画家になることを決心したゴッホは1881年4月に家族がいるオランダのエッテンの実家に戻り、絵に集中しながら、両親との関係も回復しようとした。

この頃夫を亡くした従姉のケー・フォス・ストリッケルがエッテンを訪れた。ゴッホは彼女に好意を持つようになり、自分より7歳上で8歳の子供もいたケーに求婚するが、拒絶されて打ちのめされることになる。

ゴッホは彼女への思いを諦めきれず、ケーに何度も手紙を書き、11月末には、テオに無心した金でアムステルダムのストリッケル牧師の家を訪ねた。しかし、ケーからは会うことを拒否され、両親のストリッケル夫妻からはしつこい行動が不愉快だと非難された。絶望した彼は、ストリッケル夫妻の前でランプの炎に手をかざし、「私が炎に手を置いていられる間、彼女に会わせてください。」と迫ったが、夫妻は、ランプを吹き消して、会うことはできないと言うのみだった。伯父ストリッケル牧師の頑迷な態度は、ファン・ゴッホに聖職者たちへの疑念を呼び起こし、父やストリッケル牧師の世代との溝を強く意識させることになる。

11月27日、ハーグに向かい、義理の従兄弟で画家のアントン・モーヴから絵の指導を受けたが、クリスマス前にいったんエッテンの実家に帰省する。しかし、クリスマスの日に彼は教会に行くことを拒み、それが原因で父親と激しく口論し、その日のうちに実家を離れて再びハーグへ発ってしまう。

彼はハーグに住み始め、オランダ写実主義・ハーグ派の担い手であったモーヴを頼った。モーヴはファン・ゴッホに油絵と水彩画の指導をするとともに、アトリエを借りるための資金を貸し出すなど、親身になって面倒を見た。しかし、モーヴは次第にファン・ゴッホによそよそしい態度を取り始め、ゴッホが手紙を書いても返事を返さなくなった。

この頃ゴッホはシーン(クラシーナ・マリア・ホールニク)という身重の娼婦をモデルとして使いながら、彼女の家賃を払ってやるなどの援助をしており、結婚さえ考えていたが、彼は、モーヴの態度が冷たくなったのはこの交際のためだと考えている。石膏像のスケッチから始めるよう助言するモーヴと、モデルを使っての人物画に固執するファン・ゴッホとの意見の不一致も原因のようである。

ゴッホの愛は美しいとか華麗なる愛ではなく、悲しみに近かかったと思われる。自分のように孤独で平坦ではない人生を送ってきた彼女に同情心と守る責任を感じたと思う。1年余りシーンと共同生活をしていたが、1883年5月には、「シーンはかんしゃくを起こし、意地悪くなり、とても耐え難い状態だ。以前の悪習へ逆戻りしそうで、こちらも絶望的になる。」などとテオに書いている。

シーンと別れたことを父に知らせ、ファン・ゴッホは、9月11日、ドレンテ州のホーヘフェーンへ発った。また、同年10月からはドレンテ州ニーウ・アムステルダムの泥炭地帯を旅しながら、ミレーのように農民の生活を描くべきだと感じ、馬で畑を犂く人々を素描した。

1883年30歳のゴッホは画家になって3年目になるが、家族にも周りにも認められないまま一人になってしまった。この時にゴッホは絵を描くことに没頭することになる。

1885年の春、数年間にわたって描き続けた農夫の人物画の集大成として、彼の最初の本格的作品と言われる<ジャガイモを食べる人々>を完成させた。自らが着想した独自の画風を具体化した作品であり、ゴッホ自身は大きく満足した仕上がりであったが、テオを含め周囲からの理解は得られなかった。この作品の意図についてゴッホはこのように話している。「彼らが労働を通じてどうやって彼らの食べ物を得られたか描きたかった。私は文明人とはっきり異なるこの人たちの生活方式に対する感じを見せたかった。」

一日中ジャガイモを掘るひどい労働から帰ってきて、その手で蒸したジャガイモを食べる人生。その姿から真実な人生と労働を重んじるゴッホの内面が伺える。この時期からゴッホは本格的に農民と労働者を描くことになる。

1884年~1885年の冬の間に描いたゴッホの絵は40点ほどある。労働者たちの肖像画を描きながら、ジャガイモを食べる人たちと生きて呼吸したというほど、貧しい労働者たちはゴッホの画家人生に重要な価値観になる。

本人の満足感とは違い、人々からは認められなかったゴッホは多様な色彩の作品を見て学ぼうとしてフランスパリにいく。

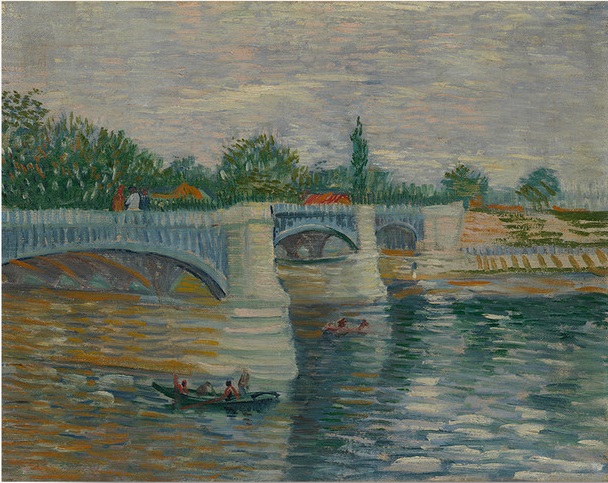

1886年2月末、ゴッホは、ブッソ=ヴァラドン商会(グーピル商会の後身)の支店を任されているテオを頼って、前ぶれなく夜行列車でパリに向かい、モンマルトルの弟の部屋に住み込んだ。

19世紀末から20世紀初頭のパリはベル・エポック(良き時代/美しき時代)の時代でパリを中心としたヨーロッパに豊かな生活と芸術と文化が繁盛した時期であった。1855年、1867年、1878年の3回の博覧会を開催してパリは中世の都市から脱却して、1887年エッフェル塔が建てられ、パリは破格的に姿を変えていった。エッフェル塔が完成された1889年までのパリには世界のトレンドが集まった。芸術家たちはモンマルトルに集まった。この時、パリは印象派の画家たちが活躍していた。印象派の画家たちと親交を交わしたゴッホの絵にも影響があった。

印象主義とは、絵の具はパレットで混ぜると暗く混ざる(例えば赤と青をパレット上で混ぜたとき、暗い紫色となる)が、赤と青の交互に並べ遠くから見ると明るい紫色に見える(この現象を視覚混合という)。それを利用してキャンバスで純色のみを使用し明るい色彩の絵に仕上げていた。モネとルノワールが代表的な画家で印象主義の一派を「印象派」と呼んでいる。

ゴッホはオランダやベルギー在住時代から印象派は知っていたが目の当たりにするのははじめてだった。印象派のまぶしいばかりの明るい絵を知ることにより、ゴッホは色彩に目覚める。色彩の練習としてかっこうのモチーフになったのが「花」であった。花瓶にいけられた花をゴッホは数多く描いた。美術展でゴッホの花瓶の花の絵を観たらパリ時代といっていいだろう。

前述の「じゃがいもを食べる人々」と比較すると色彩がかなり明るくなっていることがわかる。しかしまだまだ「ただ明るい」だけで「色の持つ意味合い」や「色の相互関係」はもっか研究中であった。

印象派の画家たちの影響で鮮明な色彩の色をそのまま使って描いてモンマルトルの風景を描いた。

さらに1868年日本では文明開化で鎖国が解かれ、浮世絵や扇子といった日本独特の文化がパリで流行していた(日本趣味・ジャポネズリー)。

ゴッホも同様に魅了された。中でも浮世絵に深く感心し、浮世絵を数多く模写した。

ゴッホは独学で浮世絵を研究、日本の画家たちは「はっきりとした輪郭線を描き、稲妻のようなすばやさでモチーフを描写する」と結論付け、その技法にしたがい、以後のゴッホの絵はじっくりとモチーフを観察し描写するのではなく、自分の気の向くままに感情を乗せて速やかに表現する「速描」の技法を重視した。ゴッホ独特のうねりのような筆触は後のことであるが、「絵画に画家の感情を表現する」画法はまさに画期的であった。

ゴッホは絵に対する情熱を燃やしていた。弟のテオから生活費を援助してもらっていたが、多彩な色を使うことでいつも不足していたのが絵具だった。この時にゴッホに絵具を支援してくれる助人が現れる。<タンギー爺さん>という肖像画で知られているパリの画材屋のタンギー爺さんである。セザンヌ、ルノアール、モネ、ゴーギャンなどがこの画材屋の常連であった。タンギー爺さんは弟のテオと同じくゴッホの支援者であった。この肖像画にはジャポネズリーの特徴ものぞき見える。

ゴッホはパリの画廊で南仏の画家アドルフ・モンティセリ(1824~86年)の絵画を観て心を奪われることになる。大胆な筆さばきに絵の具の厚塗り技法、まさに自分の思うような表現の絵がそこにあった。

パリを離れてからも、ゴッホは厚塗りした絵を次々に制作、絵の具が乾くのに1~2ヶ月要したという。ゴッホは「自分は時々モンティセリの後継者ではないかと思うことがある」と述べている。

ゴッホはパリで約2年間過ごした。最新の知識・知り合った画家など得たものはとても多かったが、ゴッホは徐々にパリの喧騒にストレスを感じていった。自分の絵が売れると思ったが、弟テオの努力にも関わらず、1枚も売れてなかった。次第にアブサン(高濃度のリキュール)や煙草をストレスのはけ口としたため身体がボロボロになり静養が必要と考えていた。静養地を南仏アルルに決め、1888年2月(ゴッホ34歳)に単身アルルへと旅立つ。日本を太陽の日差しが強くて温かいところだと思っていた。そういう自然環境から浮世絵みたいに強烈な色彩の絵が生まれたと思った。だから、温かい南の方に行って芸術的インスピレーションを得ようとした。 1888年2月にアルルに移り、5月に「黄色い家」を借りた(絵の手前の右上部分)。アトリエとしては使用したが、寝台や設備が整っていなかったことから実際に住むのは9月になってからである。

40年も経った古い家だし、後ろを見ると汽車が見えるところから騒がしいところだったことがうかがえるが、ゴッホは画家人生で一番愛した場所でもある。

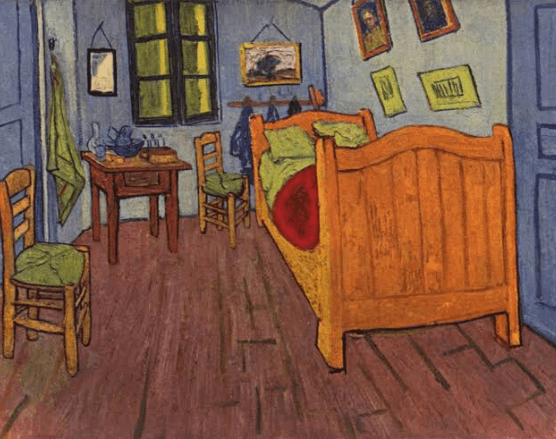

この黄色い家を借りる時もテオに援助してもらったが、元々黄色いではなかった家を契約の前にゴッホが黄色く塗ってしまってテオは慌てて借りるお金を送ることになったという。 この家に当時借金に苦しんでいたゴーギャンに同居すれば費用がかからないことを提案し、8月にゴーギャンがこれを承諾、用意が出来次第アルルに向かうと約束した。ゴッホはゴーギャンが来るまでに自信作を仕上げておきたいとの気持ちから次々に作品を制作する。著名なものとしては「ひまわり4点」「黄色い家」「夜のカフェ」「夜のカフェテラス」「ゴッホの寝室」などだ。

ここで、ゴッホがなぜ<ひまわり>の絵画を多く手がけたのか、少し解説してみよう。ゴッホが描いたひまわりの作品は、全部で7枚ある。3輪のひまわりが1枚、5輪のひまわりが1枚、12輪のひまわりが2枚、最も有名な作品を含む15輪のひまわりが3枚。

アルルで描かれたひまわりの作品は、ゴーギャンとの共同生活に向けて部屋を装飾するために描かれたものだ。上記4点のひまわりは1888年8月20日から26日までの1週間で仕上げたという。

黄色い家の内部は、<ゴッホの寝室>の絵からも分かるように水色の壁で統一されていて、黄色いひまわりの絵をその壁に飾ることで、ゴッホの絵画に見られるような色彩のシンフォニーを生み出そうとしたのだ。ゴーギャンが幼年期を過ごした南アメリカのひまわりはゴーギャンの思い出の花でもあったからゴーギャンのために描いたとされる。

これらのひまわりの作品に使われたのは、「クロムイエロー」という当時の新作の絵の具で、クロム酸鉛を主成分とした彩度の高い黄色である。ゴッホはこの黄色を、<夜のカフェテラス>などの他の作品にも使用して、ゴッホ作品の特徴ともいえるこの黄色を、よりまばゆく描くために色彩のバランスを工夫している。

クレラー・ミュラー美術館所蔵の<夜のカフェテラス>では、夜空の闇と対照的に、人々の集うカフェのテラス席の煌々と輝く明かりが視界に飛び込んでくる。黄色は他にも<種をまく人>の太陽の表現にも使っている。つまり、ゴッホはクロムイエローを「光」の表現として使用していたということとも考えられる。

また、アルルで芸術家たちの「ユートピア」の拠点とするために借りた<黄色い家>の絵も、クロムイエローが使われている。ゴッホの黄色は、ゴーギャンとの共同アトリエを彩るための<ひまわり>や、画家たちの理想郷である<黄色い家>という、悲惨な人生を過ごしたゴッホの数少なかった希望を象徴するカラーなのかもしれない。

ゴッホのひまわりについての感情はテオへの手紙の中でもあまり多く語られてないが、自ら多く模写をしていたこともあり、ゴッホの自信作であったことがわかっている。

ゴッホの<ひまわり>は、アルルで描かれた4作品、そして耳切り事件のあと、サン=レミで描かれた3作品。これはまたゴーギャンのために描いたという説もあり、ひまわりの作品が全てゴーギャンと縁深いものであることが推察される。

ゴッホの死後、その作品はテオの妻の尽力によってその価値を急激に高騰させ、今やオークションで100億もの値段がつくほどの名作となっている。特に<ひまわり>の作品は世界中の美術館が所蔵し、日本でも損保ジャパンが1987年にオークションにて当時のレートの58億円で落札した。現在でも、新宿区の損保ジャパン日本興亜美術館で常設展示作品として公開している。

損保ジャパン日本興亜美術館が所蔵する<ひまわり>は、ゴッホの「耳切り事件」の数週間後の1889年にサン=レミの療養院で静養中に描かれたものだ。アルルで2作目に描かれた<ひまわり>の模写であり、画面全体が黄色のトーンで描かれた。 また、実は日本はもともと損保ジャパン日本興亜美術館のものを含めて2作品のひまわりの絵を所有していたということを知っているだろうか。その所有者は兵庫県芦屋の実業家で、1920年にスイスで購入したものといわれている。そうして「芦屋のひまわり」として地元市民に親しまれていたが、残念ながら第二次世界大戦の戦火で消失してしまった。

<芦屋のひまわり>は、ゴッホがアルルで制作した5輪のひまわりの絵であり、稀少であったはずだが、失われてしまったことが残念でならない。全部で7作品あったゴッホのひまわりの絵は、現在世界に6作品残されている。

ゴッホの「光」であり、日差しの強い南仏の太陽とユートピアの象徴と例えられる<ひまわり>は、ゴッホにとっての希望の象徴であり、またゴーギャンを追想するものでもあった。ゴッホと袂を分かったゴーギャンも、晩年のころにゴッホに向けたオマージュとしてひまわりの絵を描いていることから、ひまわりはまたゴッホ自身を象徴する花としても捉えられている。

ゴッホとゴーギャンとの共同生活は有名である。ゴーギャンはゴッホの提案で10月23日にアルルに到着した。2人は「黄色い家」で作品を制作したり、アルル周辺に出かけたりしていたが、価値観の不一致で2人の仲は次第に悪くなる。 ゴッホとゴーギャンがどれぐらい性格的に合わなかったかは当時絵をみていると少しわかる気がする。

ゴッホが描いた自分の椅子とゴーギャン椅子の作品をみると、明るい昼間に描いたゴッホの椅子には自分のパイプが楽においてある。夜に描かれたゴーギャンの椅子には腕掛けのアームチェア椅子でロウソクと本がおいてある。ゴッホは自然におかれた椅子のように写実を重視し、自分の目に映ったものを絵に表現するタイプで率直な性格の持ち主だったがゴーギャンは想像を通して描くことを重視する少し頑固な性格の持ち主だったようだ。

ゴッホはゴーギャンから画法を学ぼうとしたが、同時に、ゴーギャンの絵についても自分なりの意見を述べるようになっていた。こうしたことがよくわかるのは、当時、ゴッホもゴーギャンもテオによく手紙を書いていたからである。例えばゴーギャンは、ゴッホがゴーギャンの絵に大変関心を持っているが、ゴーギャンが絵を描いているといつも間近で観察し、絵の描き方についてあれこれ意見を述べるという内容の手紙を書いている。その結果としてゴーギャンはお互いの性格が大変違っていると感じ、共同生活に平穏さを見いだせなくなっていった。

2人の仲が悪化したもう一つの原因は絵に対する根本的な考え方の違いだった。ゴッホは写実を重視し、自分の目に映ったものを絵に表現するタイプだが、一方ゴーギャンは想像を通して描くことを重視していた。もし絵のスタイルが異なるだけで、お互いに尊重し合っていたのなら、問題にもならなかったのかもしれないが、元々個性が強く絵に対する考え方が異なるゴッホとゴーギャンは、破綻するのも時間の問題だったのかもしれない。

ゴーギャンがゴッホをどのように思っていたかが分かるゴーギャンの作品がある。

ゴーギャンがアルルについてから2か月がたったころにゴッホの肖像画を描いた作品だ。 ゴッホはその肖像画に期待を寄せていた。

ゴーギャンが斜め上からゴッホを見ている構造は、ゴッホを見下しているかのようだ。

このような肖像画をプレゼントされたゴッホの気分はどうだっただろう。

ゴッホは自分の姿ではあるが狂った自分の姿だと話して失望したという。

その時、ゴーギャンは自分の作品がパリで売れ始めていると連絡を受け、テオにアルルを離れるパリに戻るよていだとテオに手紙を送る。しかも、12月21日にテオは結婚する。

ゴーギャンとの別れを感じている中、弟のテオまで結婚するということでゴッホは不安に陥ったかもしれない。12月23日、ついに2人は大けんかをし、ゴーギャンは家を出て行って、錯乱状態となったゴッホは耳を切り落とした。しかも、その耳を知人の女性に「大切にしてくれ」とプレゼントし、警察沙汰にもなった恐ろしい事件として語り継がれている。

ゴッホ自身も覚えてなくて何も語ってはいないからどんなことが起きていたかは定かではない。

その当時に自画像をよく描いていたゴッホは、事件後にも包帯を巻いた自画像も描いている。

右耳が切られているようになっているが、鏡を見ながら絵を描いたから左右が反転している。自画像の中のゴッホはどの自画像よりも悲しくみえる。ゴッホの目から喪失感、不安、憂鬱と絶望しか見えない。

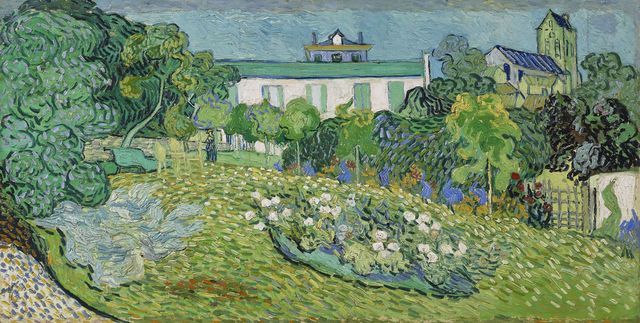

この耳切り事件をきっかけにゴッホの発作は頻繁になり、サン=レミの精神病院入院することになる。 サン=レミの精神病院入院している間にもゴッホは絵を描くことをやめない。サン=レミ時代以降ゴッホの代名詞とも言える独特の「うねり」の筆触が現れはじめた。うねるような筆触でデッサンすることで、ゴッホの異常なまでのモチーフに対する情熱が表現されている。サン=レミでは糸杉に心を惹かれてしまう。糸杉は死を連想させる木でアルル時代に抱いていた希望や夢が儚いものとなって死や孤独がゴッホを支配していったかもしれない。この時にゴッホが病室から夜明けを描いた傑作と言われる<星月夜>という作品を描く。また、糸杉を題材にした数多くの作品を描く。

ゴッホはアルルとサン=レミの時代におおよそ150点にのぼる作品を描く。これはテオからの援助に対する恩返しだとされる。結婚したテオに息子が生まれ、息子の名を兄の名前にしたテオはまた兄を愛し、尊敬していた。ゴッホは甥の名前を自分の名前にしたことをうれしく思っていた半面、自分のように不幸になるか心配していたという。だが、愛おしい甥のためにまた絵をプレゼントするがこれもまた傑作である。

ヨーロッパではアーモンドの花が一番早く春を告げる花であるし、満開の花とつぼみの花が混ざっていて生命の誕生を祝う意味が含まれていて純粋に出産を祝福した作品である。ゴッホは作品完成後に何日か寝込むほど、この作品に渾身の力を注いだという逸話もある。

この時期にゴッホにうれしいことが続けておこる。1890年3月にパリで開かれる展示会サロンアーティストアンデパンダンにゴッホの10作品が出展することになるし、ベルギーブリュッセルで行われた展覧会「20人会展」に6作品が出品され、徐々にゴッホの作品は注目を集め始めたが、ゴッホの病状は精神的にも肉体的にも悪化していた。

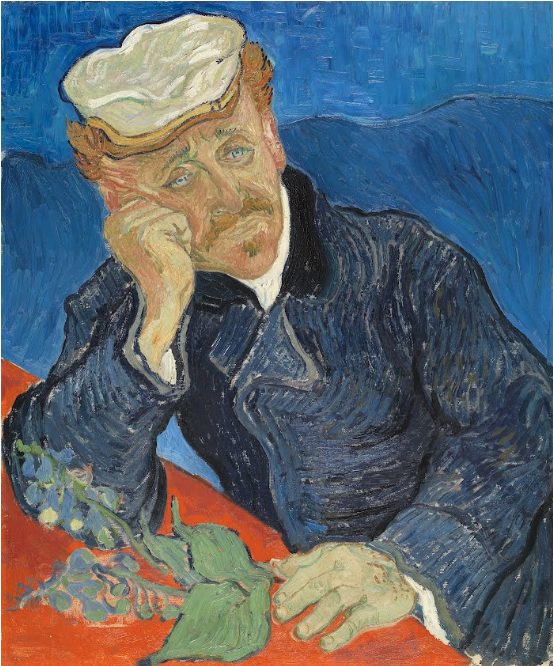

1890年5月にゴッホはサン=レミの療養院を退院してオーヴェルに向かった。テオが紹介したガッシェ医師から治療を受ける。

ゴッホはここで1日に1作品を描くほど作品に没頭するが、テオの職場の問題や健康悪化でゴッホは自分の存在こそが最大の重荷ではないかと危惧していた。

1890年7月27日、ゴッホは拳銃自殺を図る。銃傷を負ったゴッホはパリから駆け付けたテオが見守る中、29日午前1時半に息を引き取った。37歳であった。 ゴッホは死ぬ前に有名な傑作を完成する。

残念なことにゴッホ死後、弟テオも元来の病弱な身体にますます精神的に不安定となり、健康状態が悪化して、半年後に兄の後を追うようにこの世を去った。

ゴッホが今これまで世界的に有名な画家になれたのは、テオの妻ヨハンナの努力があったからである。

ヨハンナは夫のテオが兄の作品を世に知らせようとしたことをよく理解していてテオの後を継いでゴッホを世に知らせようとした。

ヨハンナは、テオとゴッホの間で交わされた書簡を整理し、1914年にオランダ語で書簡集を発刊した。また、ゴッホの回顧展を開催し、その知名度の向上に努めた。

1905年アムステルダム市立美術館で開かれたゴッホの回顧展では約480点の作品を展示した。また、ロンドンナショナルギャラリーにひまわりを販売する。誰もがゴッホの作品に触れるように世界的な国立美術館に作品を販売したのである。少数の金持ちの所有物ではなく、公共のもので誰もがゴッホのひまわりを見られるのはヨハンナのおかげである。このようなことにより、ゴッホの作品の価値は高くなった。 また、弟の墓を兄のゴッホの隣に移し、兄弟愛をより強調したのもヨハンナである。

世界中のゴッホのファンはここにきてひまわりをささげる。

このようにゴッホはその素晴らしい作品性とヨハンナのマーケティングで世界的画家になれたと思う。ヨハンナだけではない。ゴッホの名を受け継いだテオの息子(ゴッホ)もゴッホのために努力して、1973年オランダのアムステルダムにゴッホの名の美術館「Van Gogh Museum」を開館する。ゴッホの作品はゴッホの生涯を知っている他の人たちによって現在世界的に愛されるようになった。

10年の短い画家人生でゴッホは800点あまり油絵と1300点あまりドローイングを残し、誰よりも情熱的に作品を描いたファン・ゴッホは、絵を描くために自分の人生と魂を捧げたとしても過言ではない。