西洋美術史2(中世からルネサンス前夜まで:信仰と様式の変遷をたどる)

中世美術とは、西ローマ帝国の崩壊からルネサンスに至るまで、およそ2世紀から15世紀にかけてのヨーロッパで展開された美術の総称である。この時代は、政治的、社会的、宗教的に大きな変動期であり、美術もまた、これらの影響を強く受けて発展した。

1. 初期キリスト教美術(2世紀〜5世紀)

ローマ帝国下で迫害を受けていたキリスト教徒たちは、地下墓地(カタコンベ)に信仰の象徴を描いた。この時代の美術は、象徴性が強く、写実性よりも信仰のメッセージを伝えることが重視された。

特徴:

- 実用性と象徴性: 初期のキリスト教美術は、信仰の告白や教義の伝達という実用的な目的を持っていた。そのため、写実的な表現よりも象徴的な表現が重視された。例えば、魚はギリシャ語の「イエス・キリスト、神の子、救世主(Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ)」の頭文字を組み合わせた隠語として用いられた。

- 壁画とモザイク: カタコンベでは、聖書の物語やキリスト、聖人などを描いた壁画が見られる。教会堂が建設されるようになると、壁面や天井は色鮮やかなモザイクで飾られた。モザイクは、小さな色ガラスや石片を組み合わせて絵画を表現する技法で、光の反射によって荘厳な雰囲気を醸し出した。

- バシリカ様式: 教会堂の建築様式として、古代ローマの公共建築であるバシリカの形式が採用された。長方形の平面に、中央の身廊と側廊、奥のアプス(半円形の突出部)を持つ構造が一般的である。

- 聖書を題材とした表現: 旧約聖書や新約聖書の物語、特にキリストの生涯や奇跡、聖人の殉教などが主要なテーマとなった。

代表的な作品・建築:

- カタコンベの壁画

- サンタ・サビーナ聖堂(ローマ)

2. ビザンティン美術(5世紀〜15世紀)

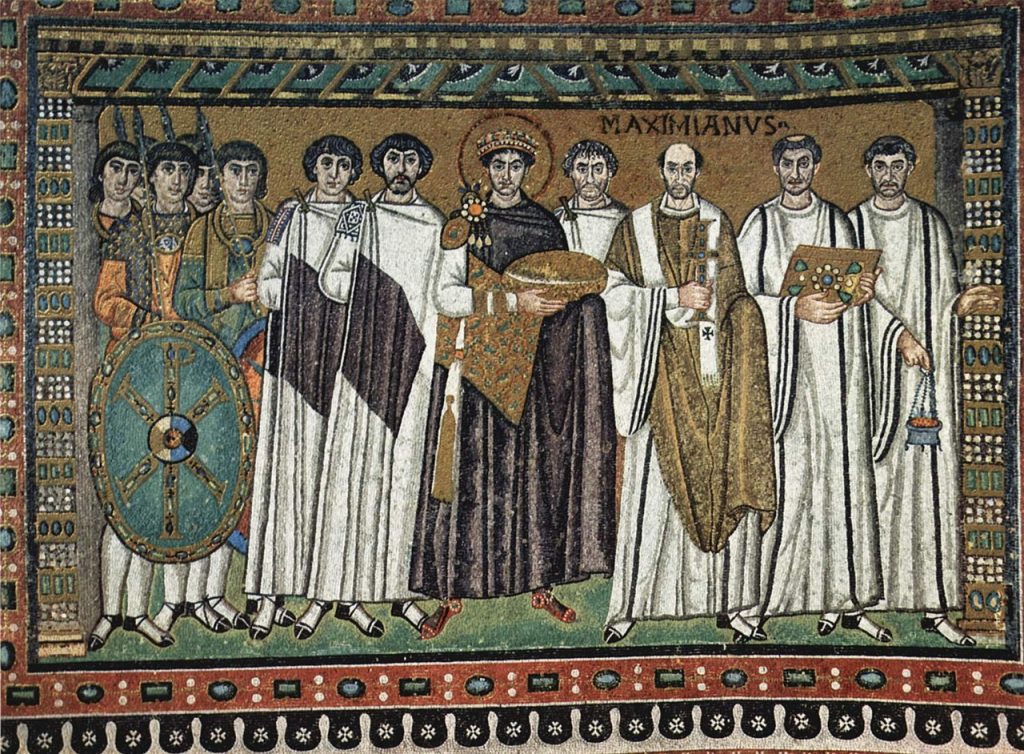

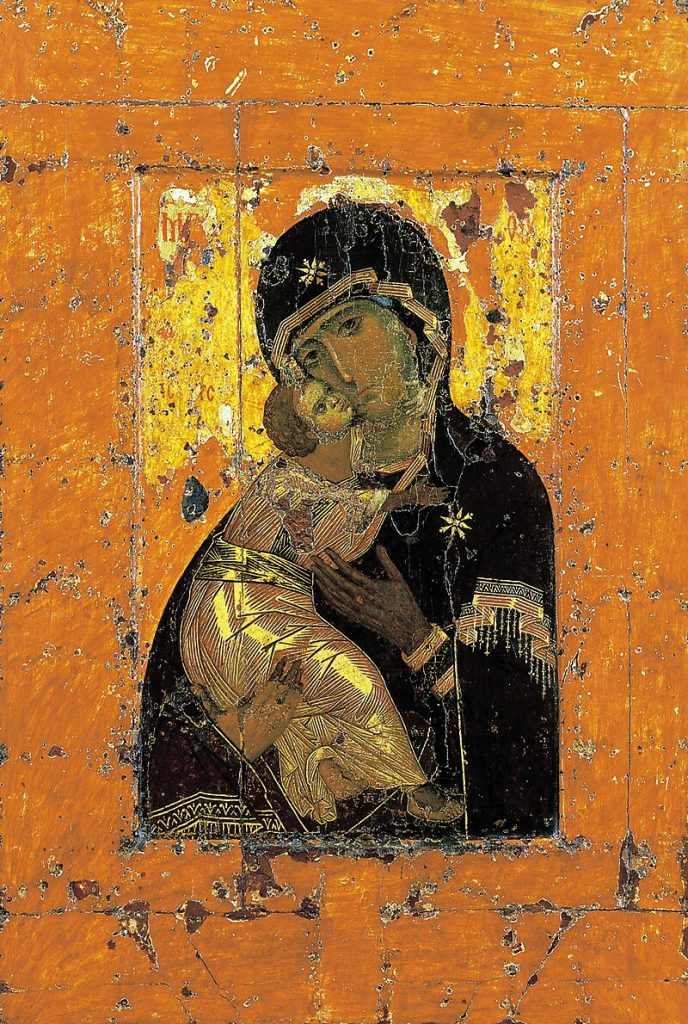

東ローマ帝国(ビザンティン帝国)で発展した美術様式で、金色の背景や正面性のある人物表現が特徴である。モザイクやイコン(聖像画)が多く制作され、宗教的な荘厳さを表現した。

特徴:

- 宗教的テーマの重視: キリスト教、特に正教の信仰が深く反映されていた。教会堂の装飾やイコン(聖像画)など、宗教的な作品が数多く制作された。

- 豪華な装飾と色彩: 金地を多用し、鮮やかな色彩のモザイクやフレスコ画が特徴的である。これにより、荘厳で神秘的な雰囲気が生み出されていた。

- 平面性と非現実的な表現: 人物像は現実のプロポーションとは異なり、細長く、目は大きく描かれる傾向がある。これは、神聖な存在を象徴的に表現するためと考えられている。奥行きや立体感よりも、精神性や象徴性を重視する平面的な表現が一般的である。

- モザイクの発展: 色とりどりの小さな石やガラス片を組み合わせて描くモザイクは、ビザンティン美術の重要な表現技法の一つである。教会堂の壁面や天井を美しく飾り、聖書の物語や聖人たちの姿を伝えている。

- 建築様式: ドームを多用した壮大な教会建築が特徴的である。代表的なものに、イスタンブール(かつてのコンスタンティノープル)のアヤソフィアがある。

代表的な作品・建築:

- ハギア・ソフィア大聖堂(イスタンブール)

- ラヴェンナのサン・ヴィターレ聖堂のモザイク画

- ウラジーミルの聖母

3. ロマネスク美術(10世紀〜12世紀)

西ヨーロッパで広まったロマネスク様式は、厚い石壁と小さな窓を持つ重厚な建築が特徴である。彫刻や壁画には、聖書の物語や象徴が描かれ、巡礼者たちに信仰の教えを伝えた。

特徴:

- 修道院文化の隆盛: ロマネスク美術は、各地の修道院を中心に発展した。修道院は、学問や文化の中心地であり、美術工芸の制作拠点でもあった。

- 石造建築の発展: 巡礼の増加に対応するため、巨大な石造の教会堂が各地に建設された。頑丈な壁、半円アーチ、厚い円柱、交差ヴォールトなどが特徴的な建築様式である。

- 彫刻の重要性の高まり: 教会堂の正面や柱頭、壁面などに、聖書の物語や聖人伝、寓意的な図像を表現した彫刻が施されるようになった。これらの彫刻は、文字を読めない人々への教化の役割も果たした。

- 写本の装飾: 修道院では、聖書や典礼書などの写本が丁寧に制作され、美しい装飾が施された(彩飾写本)。金箔や鮮やかな色彩が用いられ、精緻な装飾文字や挿絵が描かれた。

- 地域ごとの多様性: ロマネスク美術は、ヨーロッパ各地で独自の発展を遂げた。フランス、ドイツ、イタリア、スペインなど、地域によって建築様式や彫刻、絵画の表現に特色が見られる。

代表的な建築:

- サン・セルナン教会(トゥールーズ)

- サント・フォワ教会(コンケ)

- バイユーのタペストリー

4. ゴシック美術(12世紀〜15世紀)

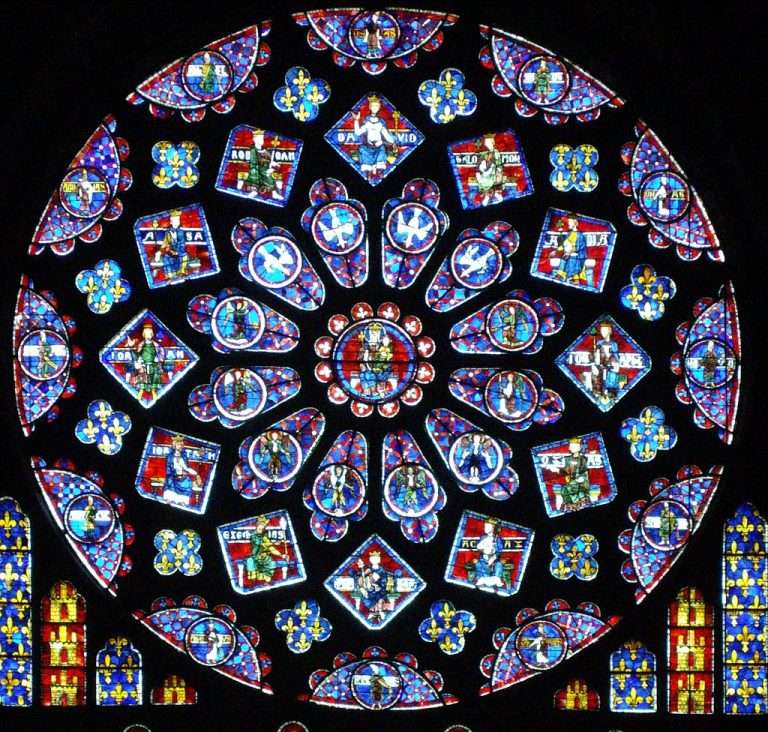

ゴシック様式は、尖塔やリブ・ヴォールト、ステンドグラスなど、垂直性と光の演出が特徴である。建築だけでなく、写本装飾や彫刻にも精緻な表現が見られる。

特徴:

- 尖頭アーチとリブ・ヴォールト: ゴシック建築の最も顕著な特徴は、尖頭アーチとリブ・ヴォールトである。尖頭アーチは、半円アーチよりも高い天井を可能にし、壁面の負担を軽減した。リブ・ヴォールトは、骨組み状の構造で天井を支えることで、壁の厚さを減らし、大きな窓を開けることを可能にした。

- フライング・バットレス: 高いヴォールトの側方への圧力を支えるために、建物の外側に飛び出した構造物(飛梁)である。これによって、壁の厚さを減らし、より多くの光を取り入れることが可能になった。

- ステンドグラス: 大きな窓には、色鮮やかなステンドグラスがはめ込まれた。聖書の物語や聖人の生涯を描いたステンドグラスは、教会内部に神秘的な光をもたらし、信者たちに感動を与えた。

- 彫刻の写実性と装飾性の向上: ゴシック彫刻は、ロマネスク彫刻に比べてより自然で人間的な表現へと変化しました。教会堂の正面や入口、壁面には、聖書の登場人物や預言者、聖人などの彫像が数多く配置され、建築全体を装飾しました。

- 祭壇画の発展: 板に描かれた祭壇画が発展し、宗教的な場面をより詳細に、感情豊かに表現するようになりました。

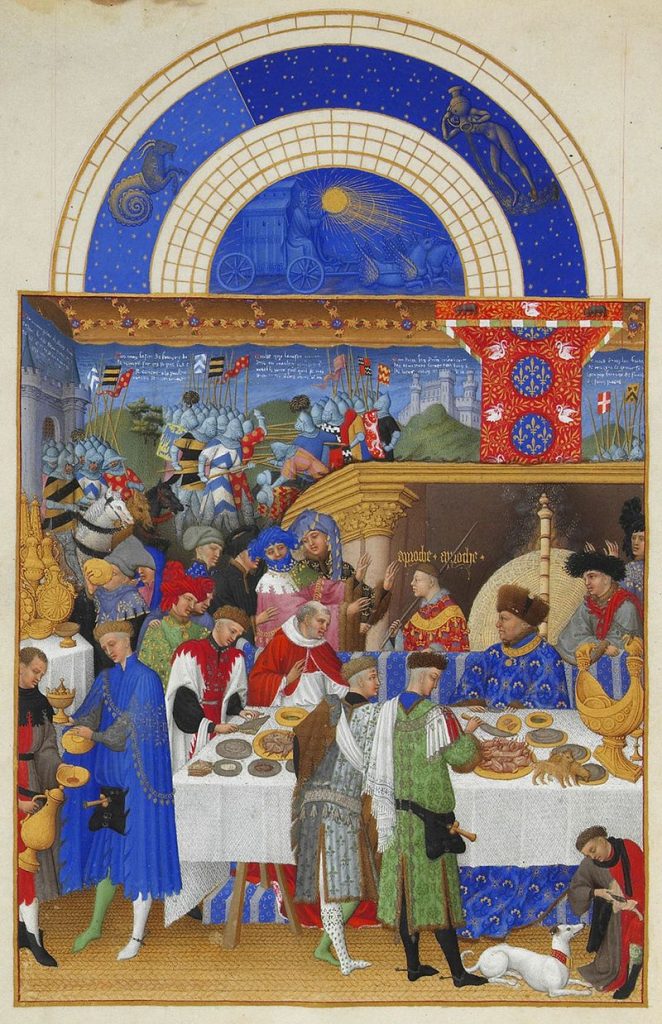

- 国際ゴシック様式: 14世紀末から15世紀初頭にかけて、ヨーロッパ各地で共通の様式が見られるようになる。優美な曲線、豪華な色彩、精緻な描写が特徴で、宮廷文化と結びついて発展した。

代表的な建築・作品:

- ノートルダム大聖堂(パリ)

- シャルトル大聖堂のステンドグラス

- シャンティイのベリー公のいとも豪華なる時祷書

- ピサネロのエステ家の公女の肖像

5. ルネサンス前夜の動き(14世紀)

14世紀になると、自然や人間への関心が高まり、写実的な表現が試みられるようになる。フィレンツェの画家ジョットは、空間表現や人物の感情を描き出し、ルネサンスへの道を開いた。

代表的な作品:

- スクロヴェーニ礼拝堂のフレスコ画(パドヴァ)

まとめ

中世美術は、初期キリスト教美術における象徴的な表現から始まり、ロマネスク美術の重厚で力強い様式、そしてゴシック美術の垂直性を強調した優美な様式へと発展した。それぞれの時代は、当時の社会、文化、宗教観を反映しており、建築、彫刻、絵画、工芸など、多様な分野で独自の表現を生み出した。これらの美術遺産は、西洋美術史において重要な位置を占め、後のルネサンス美術の発展に大きな影響を与えた。中世美術を理解することは、西洋文化の根幹を理解する上で不可欠と言えると思う。

中世からルネサンス前夜にかけて、西洋美術は信仰を中心に発展しながらも、徐々に人間や自然への関心を深めていった。この流れが、やがてルネサンスの華やかな開花へとつながっていく。

関連記事

関連記事