「死」と「恐怖」、「不安」を描いたエドヴァルド・ムンク

ムンクは何故<叫び>を描いたか?

エドヴァルド・ムンク(1863-1944)は不安と孤独を描いた芸術である。不安定に揺れる線と爆発したかのような色感、ムンクは特有の暗い画風で自身の芸術観を確立して世界を代表する表現主義の巨匠として認められている。

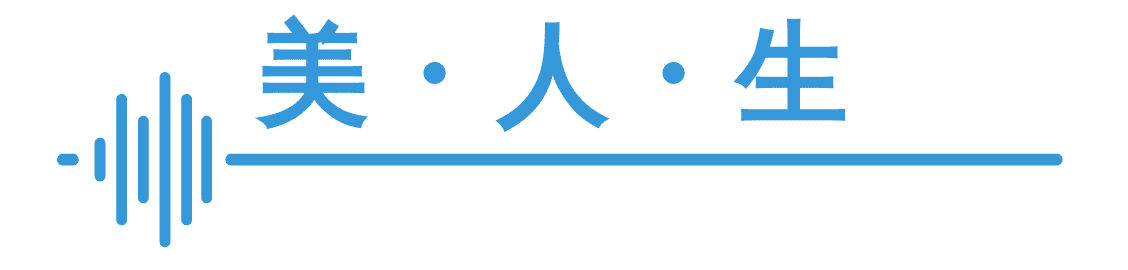

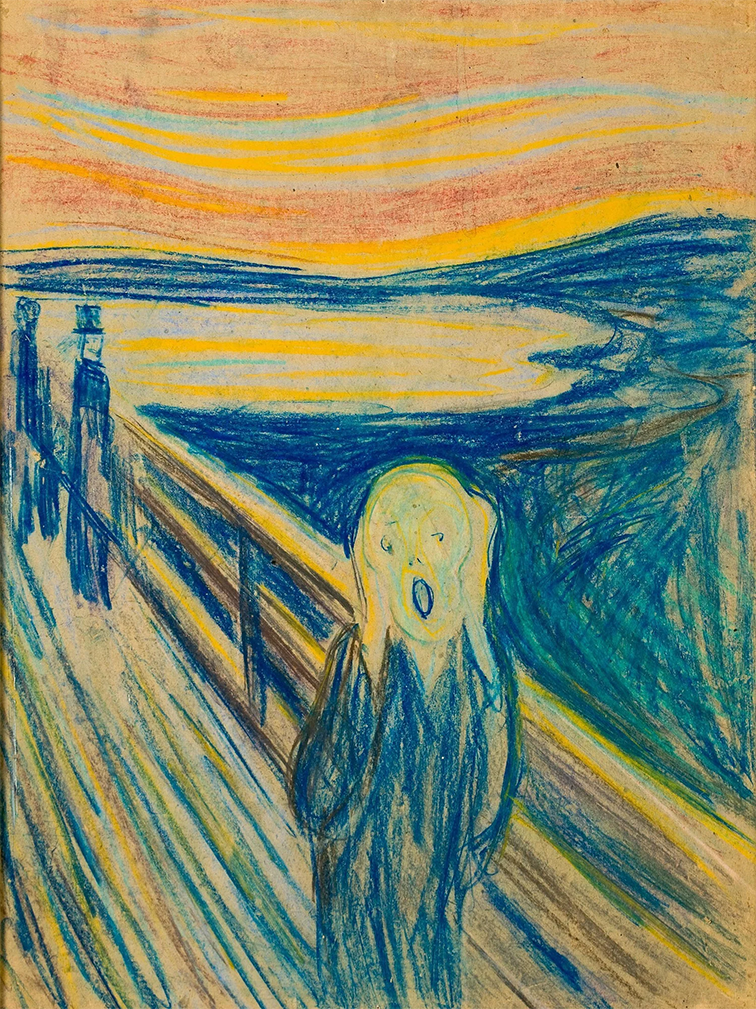

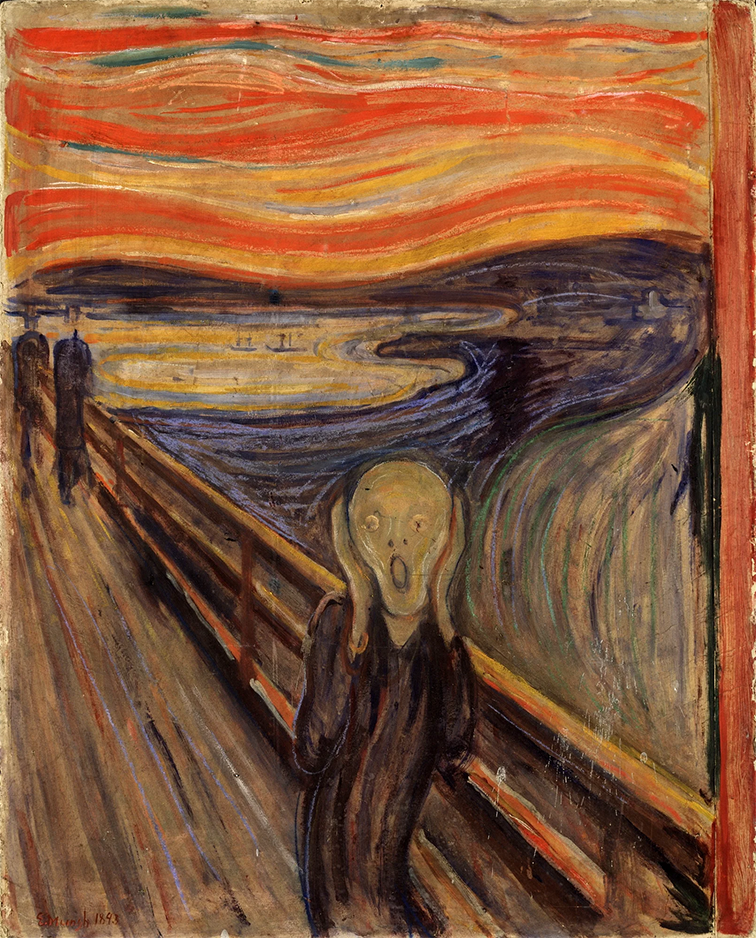

ムンクの作品の中で多くの人たちから愛されている作品がある。<叫び>である。

大きく揺れている大自然と不安な人の顔、その二つを分けるような不安定な手すりは多くの人たちに深く印象付けている。特に<叫び>の中の人の顔は、ムンクを代表するアイコンになった。

ムンクはなぜ<叫び>を描いたのか?

ムンクは多くの作品を描いたが、一般的な人たちはムンクと言ったら<叫び>を思い出す。ムンクは80歳の人生で2万5千点あまりを描いた。彼の作品も生涯と共に変わってきた。

だけど、ムンクの作品には一つのキーワードがある。孤独と不安、死である。

ムンクは人、物、自然を作品にした。たまに明るい感じの作品も残していたが、大体が暗くて荒い、また大きく揺れている感じの作品が多い。その中でも<叫び>はムンクの作品で一番評価されている。

時代を生きている人たちの苦痛と不安を代表する作品として知られている。

だが、この作品の正確なタイトルは<叫び>ではない。ムンクが最初にこの作品と一緒に公開したメモには「自然の叫び」というタイトルだった。

改めていうとこの作品は単純に人の叫びではなく自然全体の叫びを描いた作品である。

作品の背景になった場所はノルウェーの「オスロー」のフィヨルドである。この場所はムンクの作品の主な素材としてよく使われているから、<叫び>だけではなく多くの作品に登場する。

またこの作品は他の作品と連作で構成されているもので、スケッチ、油絵まで連作で作られた。他の芸術家たちからは感じられない不安と孤独の感情を完璧に作品にして世界の名作として評価されている。

ムンクの幼少期は不安と孤独の連続だった。ムンクはスウェーデンとノルウェーの間にあるロイデンという貧しい町で生まれた。虚弱体質な家系で、5歳のときに母を、14歳のときに姉を結核で亡くし、幼い頃から死が身近にあった。妹のひとりはうつ病による錯乱症状で精神病院に送られ、世をさることになった。

幼い時から家族の死を経験したムンクは生涯死の恐怖に犯されたという。だから、彼の作品には死の恐怖から現れた不安が描かれている。ムンクはいつも自分が病気と狂気に囲まれていると思っていたという。

ムンクの画風は姉が亡くなった当時を思い出しながら描いた<病める子>からスタイルを確立していったと言われている。

辛い過去を描くことは相当なストレスだったかも知れない。

「ダ・ヴィンチが人体を研究し死体を解剖したように、私は魂を解剖する。」という言葉を残している。

ムンクは「死」だけではなく、「愛」と「性」などの女性に対する恐怖心も抱いていたというが、自由恋愛主義者でもあって数々の女性と恋愛を繰り返していた。

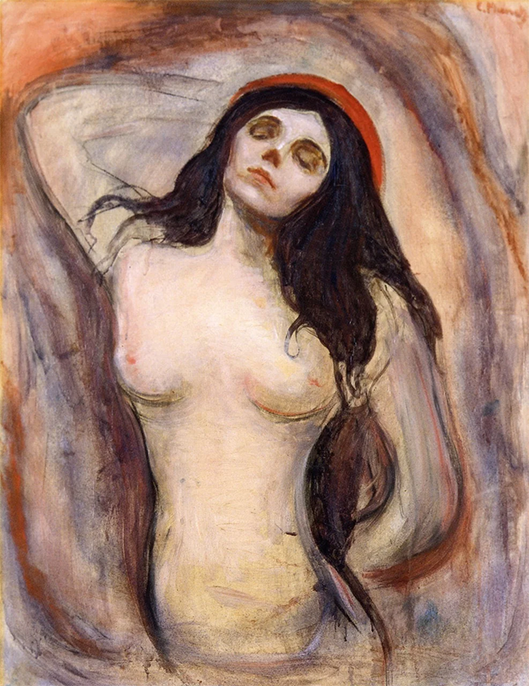

最初に恋に落ちたのは支援者の奥さんだった。自由奔放な彼女とは違ってムンクは彼女を疑って嫉妬した。この恋は当然うまくいかず、結局ムンクは精神的な苦痛で悩まされることになる。後に故郷の後輩と恋に落ちたが、彼女は他の芸術家とも付き合っていて結局ムンクを捨ててしまう。ムンクは彼女をモデルにした<マドンナ>という作品を完成した。 マドンナだと思っていた彼女がメドゥサに変わったという考えが反映された作品だ。

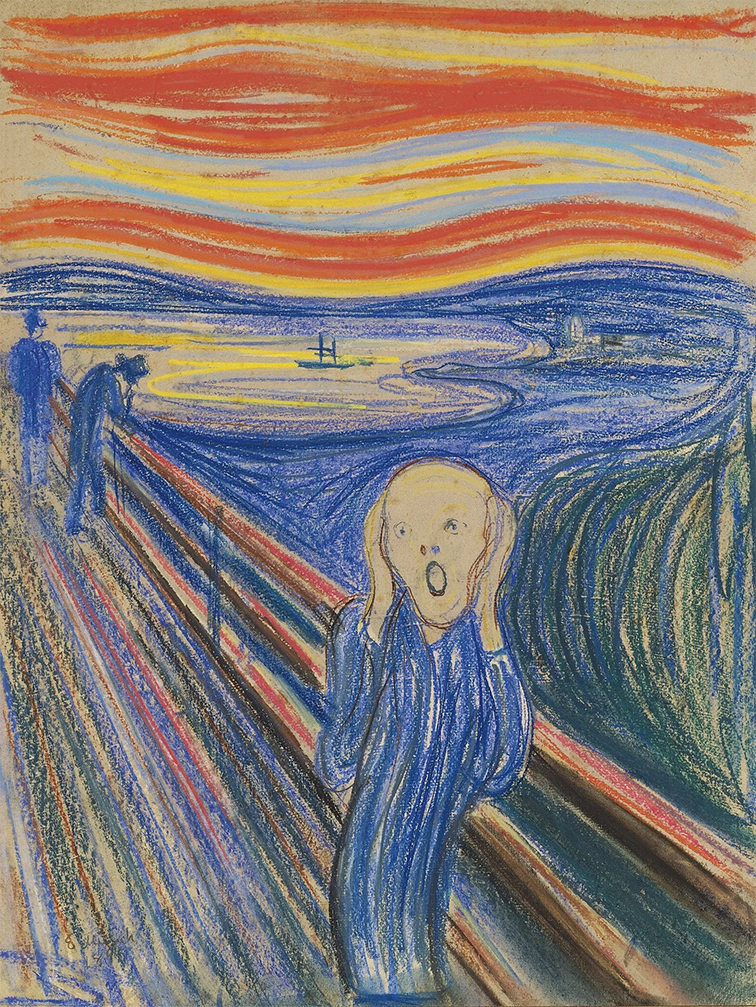

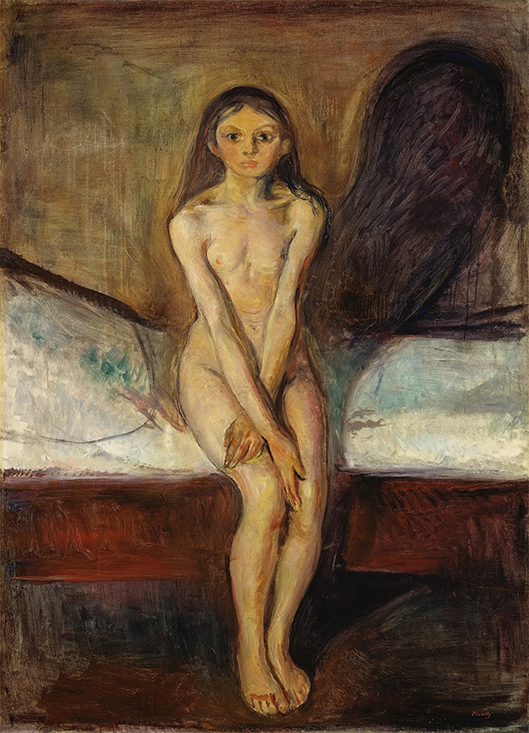

<思春期>は、人妻のミリー・タウロウという女性と交際中に描いた作品で、性の目覚めに対する恐怖と女性と親密な関係を築くことへの恐怖を表現したと言われている。人妻である女性と付き合う罪悪感と不安と恐怖が右上の黒い影となって表現されている。

ムンクは首にキスをしている女性を描いたと主張しているが、真っ赤な髪の女性が男性の首に噛み付いて、男性の首から血が流れているようにも見えることで、この絵を見た人たちが「吸血鬼」と言ったために絵のタイトルにつけられることになる作品が<愛と痛み(吸血鬼)>である。

この作品は男性を誘惑し、支配する女性への恐怖を表現しているという説がある。

_1895.png)

34歳の時に上流社会の女性だったトゥラ・ラーセンと出会い交際することになる。

トゥラとともに北イタリアからローマに旅をし、ラファエロの作品に感銘を受け、生涯唯一の宗教画<ゴルゴタ>を描く。

1889年ムンクはノルウェーの画家たちとパリ万博に行く。ムンクはここでヨーロッパ各国の作品を接することになって、特に3名の画家たちの作品からインプレッションを受ける。

ポール・ゴーギャン、フィンセント・ファン・ゴッホ、アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックだった。その中でポール・ゴーギャンの作品に魅了される。芸術は人が行っていることだから単純に自然の外観だけを同じく描写することは正しくないと思っていたムンクは、自分だけの色と形態を変形して表現するゴギャンの自由な画風に深くのめりこんだ。だからこの時期以降のムンクの作品にはゴギャンの色感と形態を研究していた。

1889.png)

トゥラとは幸せな恋愛関係を維持したが、トゥラから結婚を求められ、ムンクはそれを冷たく断った。前の恋愛から回復できてなかったムンクは自我を閉じ込めていて自らを恋愛から遠ざけていた。

トゥラとの別れ話のもつれから銃の暴発事件でムンクは左手指の一部を失う大怪我をしてしまう。この事件もきっかけの1つで、ムンクは神経症とアルコール依存症で精神病院に入院することになる。

退院したムンクは自身の病気や回復の経験から作品に変化を見せるようになり、これまでとは違う、見たままの景色や人物、明るく健康的な作品などを手掛けることになる。

1889年12月、ムンクの父が世を去る。ムンクの家族の生活は窮屈になり、家に戻ったムンクはコレクターから借金をすることになる。だが、生活は好転出来てなかった。大人になってからの父の死はムンクに大きな喪失感を与え、憂鬱は次第に大きくなり、生きるという意思さえもへし折ってしまう。この時期ムンクは自殺に対して深く考えることになる。これは逆に自分の人生を振り返って、人生の価値を考え直す機会になる。

父の死の以降にもムンクは作品活動を止めないで続けていて、この時期に自分だけの画風について悩み、気分の重苦しさを美学的に昇華した<メランコリー>という作品を世に出す。

ヨーロッパの色んな現代アートに接したムンクは自分のスタイルで世界を解析して作品に具現化しようとした。当時のノルウェー記者たちはこの作品を通じてムンクがノルウェー最初の象徴主義アーティストだと評価していた。象徴主義とは簡単に説明すると物の隠れた真実を描く画風で、人の内面の感情や感覚、夢などを視覚的に表現しようとしていた。これは1880年代後半ヨーロッパで流行ったものでムンクの作品もこのような象徴主義の方向性を持っていると思っていた。

1893年ムンクは自分の作品世界を集約した傑作を作る。揺れる大自然とその中で絶叫する人間、現実と非現実が混在している姿の中で表現される強烈な感情の描写はみる人たちを驚かせた。

ムンクは<叫び>を描くときの感情を残していた。

「私は2人の友人と歩道を歩いていた。太陽は沈みかけていた。突然、空が血の赤色に変わった。私は立ち止まり、酷い疲れを感じて柵に寄り掛かった。それは炎の舌と血とが青黒いフィヨルドと町並みに被さるようであった。友人は歩き続けたが、私はそこに立ち尽くしたまま不安に震え、戦っていた。そして私は、自然を貫く果てしない叫びを聴いた。」

ムンクは自然を歩いていて自分の視覚に入った感情を作品にしようとした。不安と叫び、そして孤独。ムンクが自然から感じた個人的な感情は、多くの人たちの共感を得たのである。誰もが持っている漠然とした不安、この作品は現代人たちの一番個人的な領域に響き、世紀を代表する名作になった。

<叫び>と同じ構図と背景の作品には<不安>と<絶望>もあり、これらはムンクの代表的な3部作で知られている。

ムンクの作品は「死」、「恐怖」、「病」、「不安」などを主題にしている作品が多いが、生を主題にした作品<生命の踊り>がある。<生命の踊り>の左と右の女性はトゥラ・ラーセン、中央の女性はミリー・タウロウがモデルであると言われている。

ムンクはイタリア、ドイツ、フランスと、オースゴールストランとを行き来しながら<赤い蔦>、<メランコリー/ラウラ>、<生命の踊り>といった作品を制作し、「生命のフリーズ」をベルリンで展示することになる。この頃はまだ「生命のフリーズ」という言葉は使っていなかったが、ベルリン分離派展で「フリーズ:生のイメージの連作の展示」というタイトルを付けていて、「フリーズ」という言葉により、単なる連作ではなく一つの装飾プロジェクトであるという意思を明らかにしたと言える。

ムンクは親類から勧められ、クリスチャニア大学講堂壁画を描くことになる。<太陽>はゴッホの影響を受けたという説もある。規格外のサイズだったから完成まで7年を要し、肉体的にも苦労した作品であった。この時期に「労働者シリーズ」も取り組んでいた。

晩年のムンクはオスロー郊外のエーケリー(ノルウェー語版)に邸宅を買って定住しながら、作品活動を続け、キャベツ畑、果樹園、畑を耕す馬、労働者、家から見える夜景、自画像、モデル志願者を描いたヌード画など、身近な題材を描くようになる。

1944年1月23日、ムンクは長い人生に幕を下ろす。ムンクの遺言により、全作品と遺留品をすべてオスロー市に寄贈した。

「朽ちゆく私の体から、花が育つだろう。そして、私は花の中に。それが永遠である。」

自分の苦痛と孤独、恐怖と不安を作品にし、世界で一番共感される傑作を作ったエドヴァルド・ムンク。

肉体は有限でなくなってしまうけれど、それが養分となり花が咲く、自然はその繰り返しで永遠に続いていくということを表している。作者が亡くなっても作品と精神はずっと残っていくという意味も込められているのかもしれない。